Rafael de Paula..s’en est allé!

Rafael de Paula..s’en est allé!

Rafael Soto Moreno dit Rafael de Paula né à Jerez de la Frontera, le 11 février 1940 n’est plus.

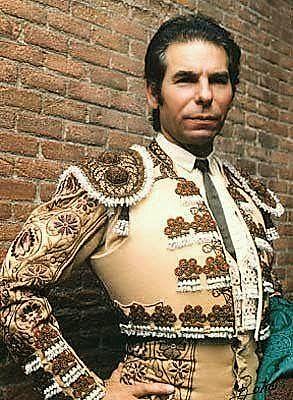

Avec ce décès, c’est l’idée d’une tauromachie baroque et romantique qui disparaît. Issue d’une famille gitane, il était un torero singulier, fascinant, à la fois énigmatique et profondément authentique avec sa part d’ombre et de lumière.

De triomphes pour la mémoire à des espantadas de légende, il était un artiste qui, lors de ses moments de grâce, transcendait les arènes. Ses veróniques étaient légendaires : « la musique callada » du toreo, écrivent les critiques, résonnait dans ses gestes.

Très tôt, il veut être torero. Pas pour la gloire ni pour l’argent — mais pour prolonger dans le sable l’émotion qu’il voyait naître dans les patios de son enfance. « Je ne voulais pas tuer le toro, je voulais le comprendre », dira t-il plus tard.

Un torero différent

Rafael de Paula débuta en 1957, prit l’alternative à Ronda en 1960, et confirma à Madrid en 1974. Entre-temps, il vécut mille vies : l’éblouissement de ses débuts, l’oubli, les blessures, la misère parfois, et cette fidélité absolue à un idéal du toreo que peu pouvaient suivre.

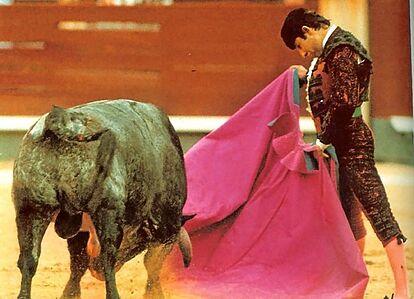

Car De Paula ne fut jamais un torero régulier, ni docile, ni commercial. Il était un artiste du vertige, un funambule du capote et de la muleta. Quand la grâce descendait, il pouvait arrêter le temps : ses veróniques semblaient flotter dans l’air, ses derechazos effleuraient la perfection, et la plaza retenait son souffle.

Mais quand l’inspiration manquait, le silence devenait lourd : il s’isolait, se renfermait, parfois quittait l’arène avant la fin. Le public ne le comprenait pas toujours, mais les vrais aficionados savaient qu’il vivait une bataille intérieure, celle de l’artiste contre lui-même.

Dans l’arène, il n’était pas un homme ordinaire : il était un chant. Son toreo, lent, grave, inspiré, semblait dicté par les dieux. Il pouvait enivrer le public d’un simple mouvement du poignet. Les passes qu’il traçait n’étaient pas des gestes techniques, mais des prières — comme si chaque toro lui offrait l’occasion de réconcilier la mort et la musique.

Paula n’était pas fait pour la régularité, ni pour la carrière bien tenue. Il vivait à la manière des grands artistes gitans : dans l’excès, l’orgueil, la liberté absolue. Sa silhouette, ses yeux profonds, sa lenteur dans le paseo, tout en lui respirait la noblesse tragique d’un homme qui porte le poids de son art comme une croix.

Ses compagnons disaient qu’il ne parlait que lorsqu’il avait quelque chose à dire — et qu’il toréait seulement lorsqu’il avait quelque chose à ressentir.

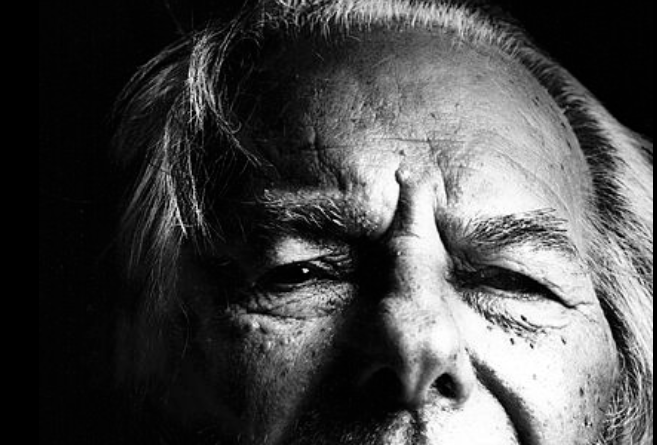

Homme de passion, de duende et de contrastes

Mais cette intensité avait un prix. Derrière le torero sublime, il y avait l’homme blessé. Les blessures, les déceptions, les rancunes, les dettes… Paula connut tout cela, et plus encore. Dans les années quatre-vingt, acculé par les revers, il fut incarcéré brièvement pour une affaire de chèques impayés. Il entra en prison en silence, sans se plaindre, avec la dignité des hommes qui n’accusent que le destin. Le peuple de Jerez, bouleversé, se cotisa pour payer sa dette. À sa sortie, il dit seulement :« J’ai perdu l’argent, pas la liberté de mon âme. »

Cet épisode ne le détruisit pas : il le rendit plus grave, plus vrai. À partir de là, son art devint confession. Chaque corrida semblait un acte de rédemption. On disait qu’il ne cherchait plus à plaire, mais à se pardonner.

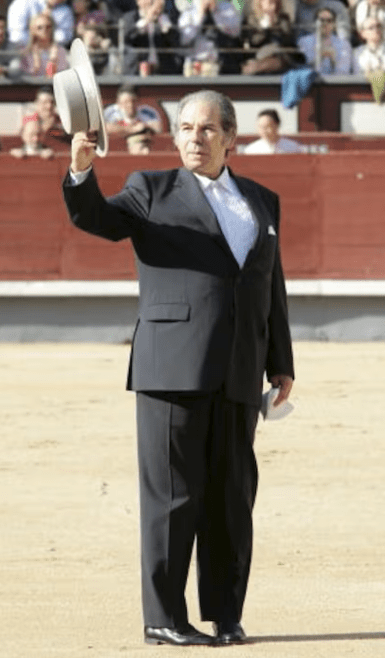

Les années suivantes furent faites de lumière et de solitude. Il ne toréait plus souvent, mais chaque fois qu’il apparaissait, c’était un événement. Les toros semblaient l’attendre comme on attend un vieux roi revenu de l’exil. Les aficionados parlaient de lui comme d’un mystère, d’un être que seule la tauromachie pouvait comprendre.

Sa vie privée, marquée par des drames et des rumeurs, nourrit une légende parfois cruelle. On lui prêta des colères, des excès, des fautes qu’il n’avait pas commis. Il ne répondit jamais « Laissez parler les autres, disait-il. Moi, je parle avec le capote. » Ce silence était sa forme de pudeur.

Artiste éternel

Lorsqu’il s’éloigna des ruedos, il se réfugia dans son Jerez natal, parmi les siens, les gitans et les flamencos, ces frères d’âme qui savaient lire la mélancolie dans son regard. Il chantait parfois, dans l’intimité d’une bodega, des letras anciennes pleines de cendre et de miel. Il n’était plus torero, mais il restait artiste — le dernier peut-être d’une race où l’art n’était pas métier, mais destin.

Aujourd’hui, Jerez pleure un de ses fils les plus purs. Les arènes, les caves, les tablaos murmurent son nom. Rafael de Paula n’était pas seulement un torero : il était une façon d’être au monde, entre fierté et fragilité, entre ciel et poussière.

Il a rejoint les siens, les grands artistes de la vérité nue. Là où le compás du flamenco rencontre la lenteur d’une passe au bord de la mort. Et dans le silence des ruedos vides, on entend encore sa voix grave murmurer : « Le toreo n’est pas un métier. C’est une manière de prier. »

Philippe

Beau papier, Philippe, « con sentimiento »… Ton encre sent le romarin !

Philippe sublime !!!

Merci aux gens de Villeneuve de Marsan qui m’ont permis d’assister à un débouchage de flacon en mars fin des 80’s sous la pluie

« Da la cara Rafael » lancé des tribunes

La suite tel le papier de Philippe