L’IBR, une menace réelle pour les ganaderias et manades.

L’IBR : la menace pour les ganaderias et manades.

La nouvelle est tombée vendredi 17 octobre comme un couperet. Face à une épizootie de Dermatose Bovine Contagieuse qui s’étend, le confinement du cheptel bovin français a été décidé. Conséquence : pas de spectacles taurins pendant quelques semaines. C’est est un moindre mal en comparaison de l’abattage systématique des troupeaux si un cas est décelé.

Bien entendu, chacun essaie de prouver qu’il n’est pas nécessaire que sa filière soit concernée, l’Enfer étant de toute évidence chez les autres.

En première ligne, la filière exportatrice de bovins vivants – 2,4 milliards d’euros par an – pour qui les exports d’animaux ne peuvent être une source de propagation de la maladie.

Cette mesure a été levée le 1er novembre.

Tout probléme sanitaire est une source de pertes de profit sur un marché juteux.

L’IBR, le vrai danger pour le monde taurin?

Pour preuve, la menace que fait peser la règlementation française reconnue par la Commission Européenne concernant l’obligation d’éradication de l’IBR. Pour que la France continue à exporter ses bovins vicants sans contraintes en particulier vers les pays exempts d’IBR, la solution choisie est de rendre notre pays exempt de cette maladie. L’éradication de la maladie a donc pour but de faciliter les procédures d’exportation de bétail vivant.

L’IBR demeure un enjeu économique majeur pour la France, premier État membre en termes d’exports et d’échanges de bovins vivants en Europe, en raison des garanties sanitaires exigées par les principaux pays importateurs et des allègements de contraintes dont peuvent bénéficier les pays exportateurs

Les cheptels où cette maladie est présente doivent donc être « purifiés » en remplaçant le bétail positif à l’IBR par du bétail indemne. Des indemnisations compenseront la perte occasionnée. Cette obligation peut mettre en péril des manades de biou, des ganaderias landaises et de celles élevant du bétail brave.

Pour comprendre cette problématique commençons par parler de l’IBR.

Qu’est-ce que l’IBR ?

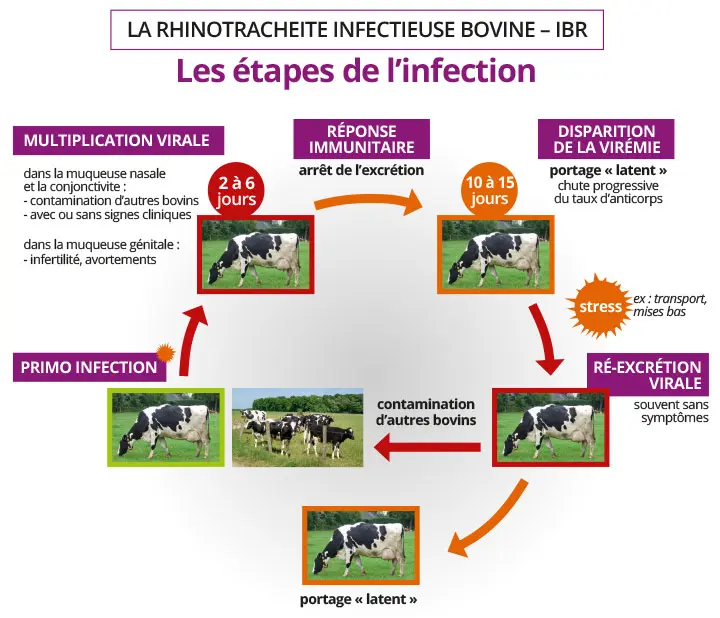

La rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est une maladie virale du bétail provoquée par l’herpès virus bovin de type 1 (BHV-1). Elle se traduit par une atteinte des voies respiratoires supérieures. Elle peut éventuellement prendre la forme d’encéphalites (veaux), de conjonctivites, d’avortements et de métrites. Heureusement, l’IBR n’est pas transmissible à l’homme.

Pathogénie

Les bovins se contaminent de proche en proche par voie respiratoire ou génitale. La réaction immunitaire, qui apparaît entre 10 et 35 jours après l’infection, fait cesser les symptômes et l’excrétion virale, mais conduit à une phase de latence du virus comme l’Herpès ou le Zona chez l’Homme. Les animaux infectés deviennent alors porteurs asymptomatiques du virus. A l’occasion d’un stress ou d’un traitement médical, tout animal infecté est susceptible de réactiver et de réexcréter le virus et de contaminer ainsi les autres animaux du troupeau.

Symptômes

La forme subclinique (pratiquement sans symptôme) est très fréquente. La forme la plus souvent observée est respiratoire qui apparaît 2 à 4 jours après l’infection de l’animal. Les principaux signes sont une fièvre importante (>40°), un abattement et un écoulement nasal séreux puis mucopurulent. Des ulcérations de la muqueuse nasale et des surinfections bactériennes peuvent se développer. En l’absence de complications, la disparition des signes cliniques intervient généralement 15 jours après l’infection.

L’IBR peut également entraîner des avortements chez la vache entre le 5ème et le 8ème mois de gestation, et des encéphalites chez les veaux de moins de 6 mois.

Traitement

Les médicaments spécifiques ne visent qu’à soulager les animaux infectés et à réduire l’excrétion virale. La vaccination est donc un élément clé de la lutte contre l’IBR. Elle limite le risque d’excrétion virale par les animaux infectés et prévient la contamination des animaux sains. La vaccination permet de maîtriser la circulation virale dans l’élevage.

La vaccination d’un animal n’ayant jamais rencontré le virus le protège contre le virus lui-même. Elle permet de diminuer les symptômes de la maladie et de réduire voire d’empêcher l’excrétion nasale du virus chez les animaux infectés.

De plus, réglementairement il faut réformer les animaux infectés .

L’expression clinique de la maladie n’est pas fréquente. L’enjeu est surtout commercial sur le marché national et mondial. L’objectif est l’éradication sur tout le territoire.

Vacciner : attention danger……..

La vaccination des animaux malades limite les effets d’une nouvelle survenance de la maladie. Des campagnes de vaccinations systématiques de cheptels sur les conseils des groupements de défense sanitaires (GDS) et des vétérinaires ont eu lieu. Le vaccin utilisé jusqu’en 2023 a marqué positif l’animal vacciné qu’il ait été porteur ou pas de l’IBR. En conséquence, il n’est pas possible de savoir si un animal positif l’était à cause de l’IBR ou à cause de la vaccination. Des bêtes deviennent ainsi positives et doivent être éliminées sans être porteuses de l’IBR. Les dernières générations de vaccins administrées , dits vaccins divas, permettent de faire la distinction immunologique entre les animaux infectés et les animaux vaccinés.

Qu’en est-il du bétail brave et de raço de bioù?

Ces deux catégories de bétail sont une exception et une particularité au milieu des 16 millions de bovins élevés en France.

Les particularités

- le mode d’élevage en semi-liberté. Le peu de contact avec le bétail des autres élevages et les autres catégories de bovins.

- la rusticité de cet élevage et l’absence de stabulation.

- la durée de vie « active » longue des bioù, toros et vaches des deux races .

- en Camarguaise, les sementales ont deux ans d’activité, les cocardiers de 2 à 10 ans. Certains restent conservés sur les patûrages jusqu’à plus de 20 ans. Les vaches peuvent rester en activité jusqu’à l’âge de 20 ans. La majorité de ce bétail intègre la chaine alimentaire avec une AOP.

- les sementales »braves » peuvent rester actifs jusqu’à 15 ans, les vaches jusqu’à 20 ans. La majorité des mâles sont lidiés et tués avant l’âge de 6 ans. Comme les camargues, les bravos et bravas intègrent la chaine alimentaire.

- le bétail landais comprend principalement des femelles présentes sur l’élevage jusqu’à un âge maximum de 15 ans. Les ganaderias landaises produisent peu de bêtes. Elles les achètent auprès des ganaderias de braves espagnoles et françaises et des manades camarguaises.

La singularité

Ce qui distingue ces deux catégories de bétail (moins de 25000 têtes), c’est leur potentiel génétique. Leur valeur n’est pas liée à leur production de viande ou de lait. Elle est le fruit d’une histoire et d’une sélection intransigeante. Une lignée de vaches se constitue en plusieurs années de tentaderos. Il n’y a aucun moyen ni certitude de pouvoir la reconstituer en cas d’élimination totale ou partielle.

Tout comme en Espagne nos bétails raço di bioù et braves ont été confrontés à l’IBR depuis de nombreuses années. En France des campagnes de vaccination ont été mises en oeuvre dans les cheptels infectés. Elles concernaient des bêtes porteuses d’IBR et les bêtes saines qui ont toutes été marquées « positives IBR » avec l’impossibilité avec le vaccin de l’époque de savoir si la cause en était la maladie ou la vaccination. Ce n’est que récemment, que de nouveaux vaccins sont utilisés. Ils permettent de différencier les animaux porteurs IBR positifs par maladie des animaux sains vaccinés par prévention.

Si on ajoute la vaccination obligatoire dans les troupeaux infectés (avec l’ancien vaccin jusqu’à ces dernières années) de tout achat ou transfert de bétail espagnol ou français pour les braves , la positivité à l’IBR a connu une aggravation dans les deux cheptels.

Des mesures d’éradication à mettre en oeuvre

Pour tenir compte de la spécificité de leurs élevages (faible effectif, potentiel génétique élevé, conduite d’élevage), manadiers et ganaderos ont obtenu une dérogation dans le plan de lutte nationale jusqu’en 2023. Elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. La date approchant, les gestionnaires du plan de lutte (GDS) selon l’instruction technique du Ministère de l’Agriculture demandent maintenant aux éleveurs leur plan d’éradication de la maladie.

Au 30 juin 2025, 719 troupeaux domestiques sont infectés IBR. Soit une prévalence de 0,5% sur les un peu plus de 142000 que compte la France .

Pour ce qui est des bioù et braves, l’infection IBR concerne 191 troupeaux sur un total de 276 (soit une prévalence de 69%) . Ils ont en moyenne 30% du bétail qui est positif avec des disparités selon les élevages (de moins de 20% à plus de 40% ).

La situation actuelle

Dans les élevages se trouvent actuellement

- Des mâles et des femelles infectés au statut positif.

- Des mâles et femelles sains mais au statut positif car vaccinés avec un vaccin qui ne permet pas de différencier les infectés des vaccinés.

- Des bêtes indemnes d’IBR et vaccinées avec un vaccin diva.

- Des animaux au statut inconnu vaccinés ou non avec un vaccin diva. (bêtes jeunes n’ayant pas encore subi un contrôle sérologique).

L’éradication du virus passe par l’élimination de tous les animaux positifs . Cet abattage concerne les catégories 1 et 2. Ces catégories 1 à 2 concernent des reproducteurs et reproductrices et des animaux qui assurent l’économie de l’élevage (cocardiers, coursières, ….. Les reproducteurs et reproductrices ont passé tout le cycle de validation (tienta et qualités des produits). Ils portent un patrimoine génétique fruit d’années de sélection.

Perdre ce patrimoine est une catastrophe pour les éleveurs de braves. Aujourd’hui, il y a un creux de génération avec l’effet sur la cabaña brava de la COVID. De plus l’approbation définitive d’une vache tientée ne se fait que plusieurs années après le tentadero.

La disparition de lignées « fortes » est possible sans que l’apport génétique des jeunes vaches puisse en remplacer la perte. Ajoutons à cela le fait qu’il est difficile d’acheter du bétail en Espagne ou au Portugal. Le marché, fermé, est hasardeux en termes de qualité génétiques et sanitaires. Les prix y sont prohibitifs. L’IBR est plus présente dans la Péninsule Ibérique qu’en France .

Les mesures d’éradication du virus

En juin 2026, les gestionnaires de l’éradication calculeront, pour chaque élevage, le nombre d’animaux positifs par rapport aux animaux de plus de 12 mois. En fonction de ce taux de positivité (moins de 20%, de 20 à 40%,plus de 40%) le plan d’abattage se fera sur un, deux ou trois ans.

La dérogation concernant le bétail à fort potentiel génétique

Dans la dérogation, pour tenir compte du fort potentiel génétique de ce bétail, des animaux positifs et à fort potentiel pourront être conservés provisoirement. Il faudra de mettre en place une hyper-immunisation par la vaccination tous les six mois avec le vaccin utilisé depuis 2024. Cela dans la limite de 20% de l’effectif du troupeau.

Pour les camarguais, il s’agit de simbeù, de cocardiers classés, de vaches reproductrices de lignées importantes.

En courses landaises, ce sont des coursières marraines des reproductrices ou de vaches destinées aux jeux qu’il faudra remplacer

Pour les ganaderias de braves, cette dérogation concerne, principalement les sementales, les erales, novillos et toros et les vaches au potentiel démontré.

On imagine le casse-tête pour les ganaderos quand il faudra définir le plan d’abattage.

A terme, et d’ici 2029, il faudra éliminer toutes les bêtes positives, la dérogation permettant d’atteindre leur remplacement par des animaux sains.

Aujourd’hui les ganaderos sont au pied d’un mur. Leur poids est infinitésimal par rapport à l’enjeu économique de l’éradication de l’IBR sur le plan national. Tout le travail fait par les ganaderos français pour sortir des novillos et toros de qualité peut-être remis en cause. Les 180 à 200 euros de compensation par bête abattue ne les consoleront pas.

Quelles actions sont en cours ?

2026, sera une année importante. Les structures des trois tauromachies devront batailler pour obtenir une nouvelle prolongation de la dérogation au delà de 2026. L’objectif est de se donner le temps d’assurer le remplacement du potentiel génétique des bêtes âgées par des bêtes plus jeunes et négatives à l’IBR.

Sur le terrain, depuis 2024 un plan de vaccination systématique tous les six mois de tous les animaux de plus de trois mois avec un vaccin à marqueur détectable est en cours de déploiement . Cela permettra d’obtenir une hyper-immunisation. On espère ainsi que même un animal porteur ne soit pas contaminant.

Ce sera dans un contexte où la maladie réapparait en France dans des zones où elle avait disparu parce qu’un défaut de suivi vaccinal, des contacts entre animaux infectés et indemnes ont eu lieu au pré, dans des transports, des rassemblements ou autres.

Une solidarité entre les éleveurs et ganaderias est nécessaire. Il faut montrer qu’ils traitent les problèmes sanitaires avec sérieux. Le sérieux attire la confiance et forcément des prolongations de dérogation.

En conclusion

Même si l’IBR est une maladie économique, les éleveurs de bioù et braves français, petits poucets de l’élevage bovin français, ne pourront pas se soustraire à l’obligation d’éradication de cette pathologie. Il est peu probable que les éleveurs de bovins domestiques et l’administration admettent créer une exception durable à leur volonté d’assainissement du cheptel bovin hexagonal.

Ganaderos et manadiers vont devoir se focaliser sur la préservation du patrimoine génétique de leur élevage et intégrer au moins pendant une certaine période d’autres paramètres dans leur mode de sélection ne serait-ce que pour en reconstituer le nombre de têtes. Le risque est grand, mais ce sont des professionnels passionnés .

Le plus difficile sera de se séparer de bêtes de grand qualité même si la dérogation des 20% d’animaux de haut potentiel pourra en retarder l’échéance.

L’impact financier ne sera pas négligeable avec une diminution provisoire mais probable du volume de toros et vaches disponibles. Le coût de renouvellement du cheptel ne sera pas non plus négligeable. La solidarité nationale de toutes les parties prenantes de nos filières tauromachiques n’en sera que plus nécessaire.

Thierry Reboul

Merci à Christophe Brard, membre de l’Association Française des Vétérinaires Taurins, pour l’aide qu’il nous a apportée lors de la rédaction de cet article.